交河故城:各民族共同浇筑的丝路丰碑

编者按:让文物说话、让历史发声。即日起,“丝路同心圆”开设“史话新疆”栏目,走进博物馆、历史遗址,梳理挖掘文物和文化遗产的多重价值,用历史实证讲述新疆自古以来就是多民族聚居、多宗教并存、多元文化荟萃的地区,始终扎根于中华文明沃土的新疆各民族文化是中华文化不可分割的一部分。

西出长安,穿越河西走廊踏入新疆,在丝绸之路北道的吐鲁番,一座千年古城——交河故城傲然屹立。这座世界现存规模最大、保存最完整且最为古老的生土结构建筑城市遗址,宛如一位沉默的历史见证者,在悠悠岁月中目睹了一千多年来东西方文化跨越山海的互鉴交流,更是统一多民族国家巩固发展进程里的关键坐标,享有“世界上最完美的废墟”之美誉。

在和煦春风的轻拂下,“丝路同心圆・基层行”采访组缓缓步入这座宛如凝固在历史长河中的城市。交河故城坐落于吐鲁番雅尔乃孜沟两河床之间,高达约30米的岛状台地上,两侧河谷如忠诚卫士般环绕,构成了天然的防御屏障。其“交河”之名,最早可追溯至《汉书・西域传》中的记载:“车师前国,王治交河故城,河水分流绕城下,故号交河”。

交河故城是世界上现存规模最大、保存最完整、最古老的生土结构建筑城市遗址。喇小飞摄

据吐鲁番市文物局交河故城文管所所长王建东介绍,交河故城始建于公元前2世纪,彼时,西域36城廓之一的车师前国在此建都。公元前60年,西汉统一西域并设西域都护府,标志着西域正式纳入中国版图,交河故城自此成为中原王朝管辖西域的重要据点,开启了民族融合与文化交流的崭新篇章。

公元327年,前凉君主张骏在现今吐鲁番地区分别设置高昌郡和交河郡,郡县制在西域得以推广,中原地区成熟的政治制度和管理模式如同种子般在此扎根生长,进一步强化了西域与中原在政治体制上的紧密联系,促进了各民族间的深度交融,为中华民族共同体意识的形成奠定了坚实基础。

公元640年,唐朝于交河故城设立安西都护府,中央政权对西域的管理力度进一步加大,交河故城一跃成为西域地区行政、军事、宗教和交通的核心枢纽。唐朝时期,国力强盛,丝绸之路空前繁荣,中原的丝绸、瓷器、书籍等物资,以及先进的生产技术和文化理念,源源不断地经此运往西域乃至更远的西方世界;而西域的香料、农作物等特产,也顺着丝路传入中原,丰富了华夏大地的物质文化生活。不同民族、不同文化在此碰撞、交流、融合,交河故城成为了国际贸易的大都会和多元文化的汇聚之地,生动诠释了中华民族多元一体格局的形成与发展。

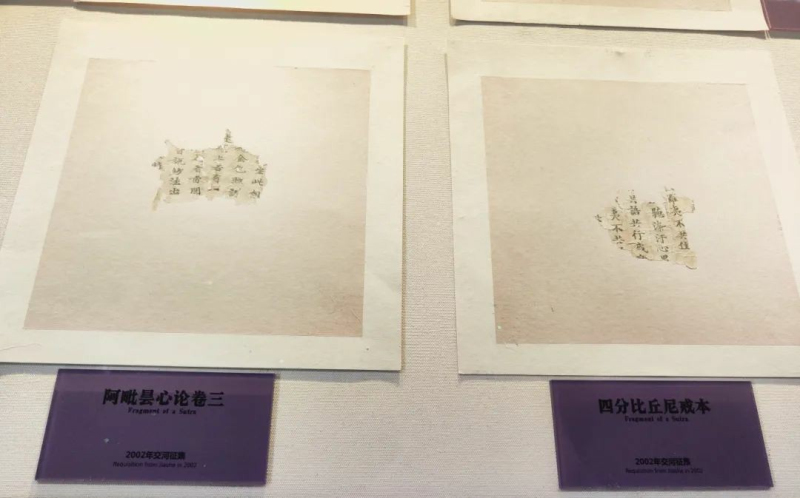

交河故城出土的汉字佛经。喇小飞摄

站在远处眺望,交河故城高悬于地表,依自然地势自上而下掏挖而成,街巷开掘,减地为墙,这种独特的“压地起凸法”建筑技法,与陕甘宁等地传统的窑洞开凿方式存在一定关联,清晰展现出古代西域与中原地区在建筑技艺和城市文化层面的密切交流。这种交流并非偶然,而是在长期的民族交往交流交融过程中逐渐形成的,是中华民族共同体意识在建筑文化领域的生动体现。

行走于城中,不禁被这座规模宏大、设计精巧的千年故城震撼。交河故城现存遗迹面积约47万平方米,长约1650米,中间最宽处约300米。有街巷34条,房屋1300多间,保存完整的有700多间,道路纵横交错,将城市划分为居住区、仓储区、衙署区、寺院区和墓葬区等不同功能区域。断壁残垣间,故城往昔的繁华盛景仿佛仍在眼前若隐若现。

交河故城的布局深受中原地区的影响。比如“择中立衙”,官署区位于台地的中央,气势雄伟,规模宏大。图为故城的官署区。喇小飞摄

作为唐朝统治西域地区的政治军事中心,交河故城的布局深受中原地区影响。例如,“择中立衙”原则下,官署区位于台地中央,气势恢宏、规模宏大;巷道布局则体现出唐时“门临小巷”的坊里制度,这种制度不仅有利于城市的有效管理,更保障了丝绸之路的畅通无阻,是吐鲁番与中原地区紧密联系的有力见证,彰显了各民族在政治管理方面的相互学习与借鉴,为中华民族共同体的巩固与发展提供了制度支撑。

交河故城车师墓地出土的金项圈。资料图片

交河故城中残存的各类佛寺佛塔遗址诉说着佛教在这片土地上曾经的盛行;出土的骆驼金饰、中原风格的绢帛和五铢钱,更是勾勒出丝绸之路上商旅往来、络绎不绝的繁忙景象。这些文物古迹宛如历史的碎片,拼接出一幅各民族经济文化交流的绚丽画卷,深刻反映出新疆自古以来就是多民族共同生活、多文化相互交融的沃土。

交河故城是古代车师、汉等各个民族共同开发建设的历史丰碑。它的发展变迁史,宛如一部生动的民族融合与文化交流教科书,证明了新疆自古就是中国领土不可分割的一部分。东西方不同文化在此交汇沉淀,串联起文明交流互鉴的脉络轨迹,实证了吐鲁番自古以来就是多民族、多宗教、多文化交融交汇的地方。它承载着中华民族共同体形成与发展的历史记忆,激励着我们传承和弘扬各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的优良传统,为铸牢中华民族共同体意识、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。