高昌故城:见证民族团结与多宗教和谐共生的丝路明珠

编者按:让文物说话、让历史发声。即日起,“丝路同心圆”开设“史话新疆”栏目,走进博物馆、历史遗址,梳理挖掘文物和文化遗产的多重价值,用历史实证讲述新疆自古以来就是多民族聚居、多宗教并存、多元文化荟萃的地区,始终扎根于中华文明沃土的新疆各民族文化是中华文化不可分割的一部分。

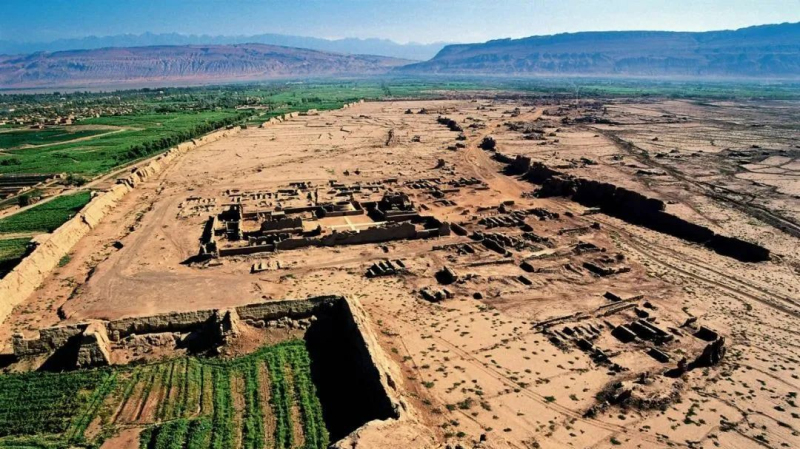

在新疆吐鲁番市的火焰山脚下,静静矗立着一座规模宏大的古城遗址——高昌故城。它曾是古丝绸之路的必经之地和重要门户,总面积达200万平方米,是古代西域留存至今最大的古城遗址。这座承载着厚重历史的城市,宛如一部生动的史书,向世人讲述着各民族交往交流交融以及多宗教和谐并存的动人故事。

近日,“丝路同心圆・基层行”采访组走进这座千年故城,深入探寻其背后的历史脉络。

民族团结:交流融合的千年传承

高昌故城始建于公元前1世纪,由西汉在车师前国境内的屯田部队所建。《汉书》最早提及“高昌壁”,《北史・西域传》记载:“昔汉武遣兵西讨,师旅顿敝,其中尤困者因住焉。地势高敞,人庶昌盛,因名高昌。”从西汉开始,汉、魏、晋历代均派遣戊己校尉驻守此城,管理屯田,因此也被称作“戊己校尉城”。

在历史的长河中,高昌故城不断发展演变。十六国北朝时期,这里成为“高昌郡”和“高昌国”。历代“高昌王”均接受中原王朝的册封,与中原地区保持着极为紧密的交流与联系。这种联系不仅体现在政治上,更深入到文化、经济、生活等各个层面。

高昌故城俯瞰图。资料图片

从空中俯瞰高昌故城,可以看出其内外建筑均仿照唐代长安城的形制和布局,整体呈长方形,分外城、内城、宫城三部分,被誉为“长安远在西域的翻版”。

一千三百多年前,唐玄奘法师西行求法途中路过此地,深刻感受到了高昌国与中原的紧密关联。当时的高昌国王得知玄奘到达伊吾(哈密)后,即刻派出使团迎接。原本没有计划路过高昌的玄奘,在其盛情邀请下改变路线来到这里。

唐玄奘法师西行求法途经高昌故城,图为高昌故城游客服务中心前的玄奘西行雕像。喇小飞摄

踏入高昌国,玄奘惊奇地发现,这里与长安城并无太大差异,街道上车水马龙、人流如织,来自不同地域的民族穿着各异的服饰,和谐混居在一起,呈现出一片繁荣的景象。这一场景充分展现了当时各民族在高昌故城的交流融合,也彰显了高昌与中原地区在文化、生活方式等方面的高度相似性。

“从高昌故城和其辐射范围内出土了大量珍贵文物,目前已经发现了18种文字、25种不同的语言,以汉字为主体,文书内容涉及政治、经济、文化、生活的各个方面,见证了中央政权对西域的有效管辖,也见证了中华文化对西域深远的影响。”吐鲁番市文博院(博物馆)副院长邓永红指出,“这些出土文物充分说明新疆自古以来就是多民族聚居、多元文化荟萃的地方。”

多宗教并存:和谐共融的文化奇观

高昌故城不仅是民族团结的见证者,也是多宗教和谐共存的典范。高昌故城文物管理所副所长阿布都瓦依提・买买提介绍道:“高昌故城背靠丝绸之路,东西方的多种文化在这里交汇、不同宗教也在这里共存。在鼎盛时期,佛教、摩尼教、景教等多种宗教在此和谐共生。”

佛教在高昌地区的传播历史悠久。文献记载,前秦建元十八年(公元382年),车师前部国师鸠摩罗跋提于长安献胡本大品一部。唐玄奘西行时,高昌国王麴文泰率全城热烈欢迎,不仅恳请玄奘永留其国,在玄奘坚决西去时,还为其提供了丰厚的物资和人员护送,并写信给龟兹等二十四国请求护卫。麴氏王朝时期,佛教更是受到历代诸王的大力保护,佛法极为隆盛。当时,高昌国曾有“全城人口三万,僧侣三千”的记载,足见佛教在高昌的兴盛程度。

高昌故城鼎盛时期,佛教、摩尼教、景教等多宗教在此和谐共生,图为城中的佛寺遗址。喇小飞摄

景教同样在高昌流行。在故城东门附近有一所景教寺院遗址,在残壁上发现了带有明显拜占庭艺术风格的三幅景教壁画残画,还发现了大量用粟特文、叙利亚文、波斯文和回鹘文书写的景教经文残片。这些发现证明了景教在高昌地区的传播与发展,以及多宗教在高昌和谐共处、相互影响的繁荣景象。

“在故城西南角有一处佛寺遗址,距离它五十米不到的地方,有一处摩尼教遗址。”阿布都瓦依提·买买提介绍,“两个不同宗教的活动场所相距如此之近,是十分罕见的。这种格局呈现出当时宗教之间兼容并包的和谐状态,这种多元性的特点也是中华优秀传统文化的一个基本特征。”

高昌故城的城墙与建筑大部分由夯土筑成,是我国夯土筑城的重要实例。喇小飞摄

在高昌故城北部的墓葬区,考古人员发掘清理出500多座墓葬,出土了书、丝毛棉麻织物、墓志、钱币、泥塑木雕俑、陶木器皿、绘画、农作物、瓜果食品等数以万计的各类文物。这些文物遗存,尤其是文书内容,让我们得以窥见当年故城行人如织、梵音不绝的繁华画面,使“其刑法、风俗、婚姻、丧葬与华夏大同而小异”等文献记载有了更为具体的呈现,有力地证明了新疆自古以来就是中国不可分割的一部分,也是多民族共生、多宗教并存、多元文化共融的地方。