新疆首座地下古墓遗址博物馆讲述了怎样的丝路文明互鉴往事?

编者按:让文物说话、让历史发声。即日起,“丝路同心圆”开设“史话新疆”栏目,走进博物馆、历史遗址,梳理挖掘文物和文化遗产的多重价值,用历史实证讲述新疆自古以来就是多个民族聚居、多种宗教并存、多元文化荟萃的地区,始终扎根于中华文明沃土的新疆各民族文化是中华文化不可分割的一部分。

2007年7月,正在进行地下街施工的库车市友谊路,一辆挖掘机的铲斗触碰到了埋藏于地下的坚硬砖块,随着抢救性发掘的展开,一座规格豪华的双室砖室墓重现天日,这座1700多年前的龟兹墓葬就此进入人们的视野。

砖室墓起源于东汉中期,首先出现在黄河流域,而后逐渐普及到各地。在2007年前,砖室墓最远仅在甘肃敦煌发现,友谊路墓葬群的发现,使得这种汉式葬制向西推进了700多公里。

在库车发现的这座具有典型汉文化特点的砖室墓,展现了当时中华文明向西传播,中原丧葬文化对当时新疆地区人民的深刻影响。

这座砖石墓被考古工作者命名为一号墓,象征着友谊路墓葬群发掘的起点。

自友谊路墓葬群被发现后,历经四次考古发掘,累计清理墓葬近2000座,出土遗物2000余件。其中发掘出春秋战国时期墓葬18座,魏晋至唐代墓葬483座,宋元明清墓葬1112座,出土金、银、铜、铁、石、骨、陶等遗物1300余套件,曾入选“2007年全国十大考古新发现”。

墓葬群的发现,是魏晋十六国时期国家治理西域的重要实证,它见证了中华各民族不断交往交流交融的历史,是丝绸之路文明互鉴的硕果。

库车市龟兹魏晋古墓遗址博物馆一瞥。喇小飞摄

今天,在这座墓葬群的原址上,人们建立了新疆首座地下古墓遗址博物馆,实景式向各族群众展示迄今为止,在新疆唯一发现与中原、河西地区形制完全一致的汉式砖室墓群。

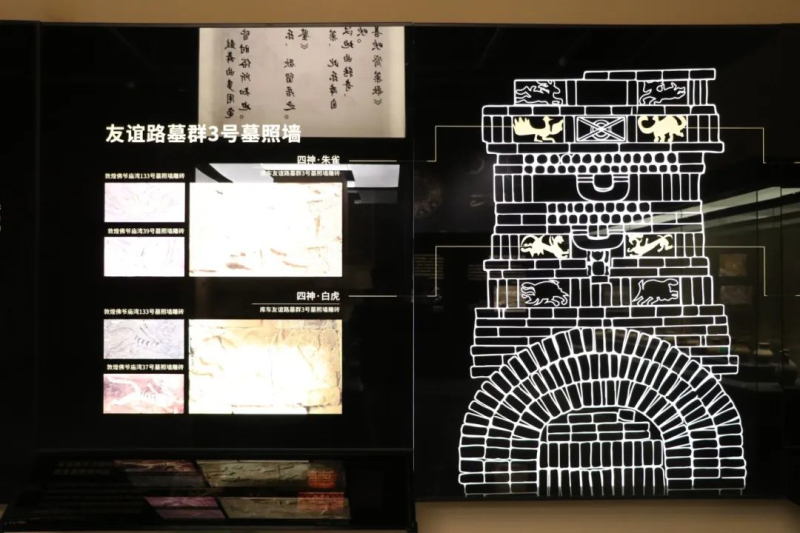

砖室墓本体也蕴藏着诸多文化与历史的信息。友谊路三号墓葬墓室前的精美照墙,使它成为整个墓群中最备受瞩目的一座。照墙中部是一副仿木结构斗拱,在两汉魏晋的木构建筑中,斗拱是非常重要的承重结构。在斗拱的四周,盘踞着广为人知的四神形象——白虎、青龙、朱雀和玄武。

盘踞在斗拱四周的四神形象——白虎、青龙、朱雀和玄武。喇小飞摄

四神形象最初起源于上古华夏文明的图腾崇拜,自汉代以来,被赋予镇墓驱邪引路的功能,成为亡者在死后世界的庇护者,因此它们的形象经常以彩画和塑像的形式出现在墓葬中。

友谊路墓葬群中出现的四神、熊力士、獬豸及仿木质斗拱、菱格纹等装饰,和江苏、山东、河南、山西、青海、甘肃等地发现的墓葬一脉相承。究其原因,我们或许可以从当时的历史背景中找到答案。

公元前60年,西汉政府设立西域都护,总管西域事务,从此,今新疆地区开始隶属中央政府,成为我国不可分割的一部分,中央政府对西域地区实施了有效的治理和管辖,大量中原地区群众进入西域,和各民族一起参与了西域的开发建设。

友谊路墓葬群发现的具有典型汉文化特点的砖室墓。喇小飞摄

伴随着人口的迁徙,中原文化在河西一带传续播散,又沿着丝路从河西直抵龟兹。墓群忠实地记录了在那个遥远年代,各民族间交往交流交融的历史进程。

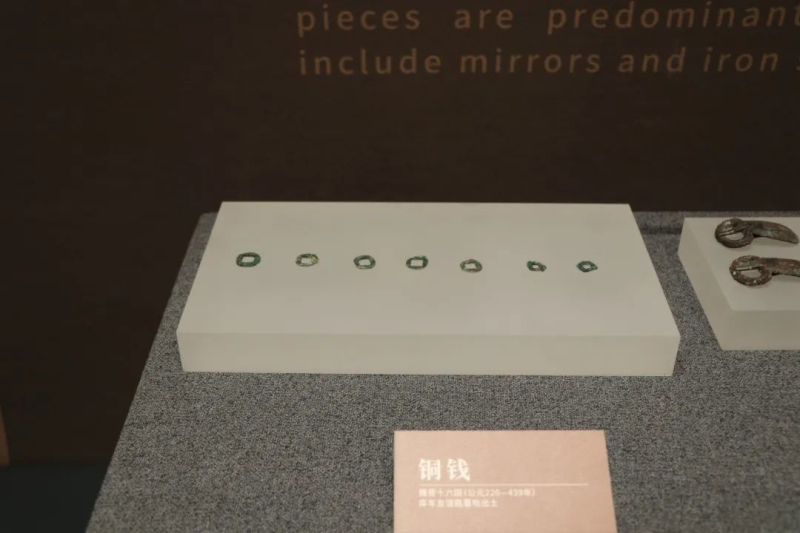

墓葬一期共出土三百余件珍贵文物,包括陶罐、灯盏、铁镜、铁镞、骨博具、铜带钩、金箔饰物和五铢钱、剪轮五铢、半两等大量中原货币。

这些汉代铸造发行的钱币的出现,对墓群的年代判定有着重要的意义,其在龟兹的出土也说明了龟兹与中原紧密的贸易联系和政治上所受到的中原地区的影响。

墓葬群出土的铜钱。喇小飞摄

随葬殉品源于中国传统丧葬观念“事死如生”,古人不将死亡视为生命的终结,而将其作为另一种生活的开始。因此死者生前所享有的一切在死后世界也要一一备齐,体现族人亲朋的关怀,寄托生者对逝者的敬畏。

“事死如生”的观念,蕴含着中华传统文化习俗的传播和影响,陪葬品中来自中原的五铢钱,产自龟兹本地的龟兹小钱以及展现波斯技艺的蹙金绣残片……客观真实地反映出多元文化在新疆这片土地上的交往交流与交融。

从这片横跨数代、规模庞大的墓葬群中可以清晰地感受到,自古以来将各族群众团结在一起的,不仅是同住一座城、同饮一条河,分享同一种生与死的经验与信仰,更是各族群众对中华民族、中华文化与伟大祖国情感上的认同。多元的文化与文明在新疆这片热土上经纬穿梭,细致而紧密地编织出中华文明的锦绣诗篇。