王蒙书屋:让“两个舌头”的情谊在新时代续写交融新篇

编者按:深调研、挖亮点、促交流。为进一步挖掘推广基层统战工作中的好做法好经验,推动交流互鉴,“丝路同心圆·基层行”第六站走进伊犁州,深入基层一线,进行深度采访报道。采访成果将以“图文+短视频”形式,在自治区党委统战部“一刊一网一号”宣传平台刊发。敬请关注!

“在那段日子里,我深深感受到我们是民族的共同体,是命运的共同体,价值的共同体,文化的共同体,还是生活的共同体。”作家王蒙回忆伊犁岁月,感慨地说。

1965年,王蒙来到新疆伊犁州,在伊宁市巴彦岱镇(原红旗人民公社)劳动。他吃住于农民家中,抡起坎土曼,学习维吾尔语,爱上奶茶泡馕……

为寻找王蒙与新疆这片土地深厚情感的源头,近日,“丝路同心圆”基层行采访组走进位于巴彦岱镇的“王蒙书屋”。

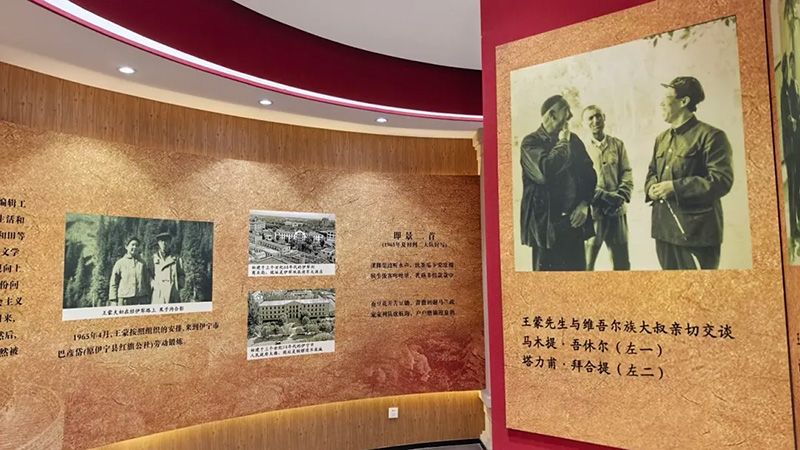

“王蒙书屋”大厅正面墙上悬挂着一幅“新疆各族人民忠诚的歌者——王蒙”的巨幅照片,旁边配有王蒙题词“我永远感谢新疆,我永远想念新疆。新疆……在我最迷茫的时候给我以永远的乐观和力量。”

建筑面积800平方米的“王蒙书屋”里,以大量实物展现了王蒙的工作生活经历、创作情景、和文学创作成就。有人说,他把人生最美好的青春年华献给了新疆,把最美好的人间真情洒在了伊犁。

在“王蒙书屋”,采访组听到了很多王蒙和他书中写到的新疆趣事。

“王蒙是有着‘两个舌头’的人”

在伊犁,除了劳动和日常生活,王蒙大部分时间都在学习维吾尔语,读维吾尔语版的《毛泽东选集》,唱维吾尔语的颂歌。几个月后,他能在生产队会议上用维吾尔语发言;数年之后,乡亲们发现这位北京来的“老王”说梦话都在用维吾尔语。“在新疆16年,我读了个维吾尔语博士后。”王蒙笑言。(在维吾尔语中,语言与舌头是同一个词,会两种语言的人通常被称为“有两个舌头的人”)

有了“另一个舌头”,也就有了另一个世界。王蒙活跃了起来,婚丧嫁娶、歌舞聚会都少不了他。在葡萄架下,听家长里短,在土炕上,听乡亲们讲阿凡提的故事,他不再是旁观者,而是真正走进了这片土地的肌理,用耳朵和眼睛捕捉着每一个生动的细节,书写了一段各民族交往交流交融的民族团结佳话。

“王蒙是个快乐的‘阿凡提’”

2004年,王蒙的作品《这边风景》被评为年度好书,还被誉为“20世纪60年代伊犁地区各民族民众生活的‘清明上河图’”,他一如新疆民间睿智、快乐的阿凡提,书写着新疆各族群众的生活故事,特别是生活细节。

这些细节都被王蒙记了下来:比如用维吾尔语形容一个人特别会说话,就说“他的舌头会往下流蜂蜜”。维吾尔族人如果一天没有做成商业交易,天黑前就把左口袋里的莫合烟草与右口袋里的零钱互换位置,算是做成了一笔小生意。汉族的木匠推刨子是往前推,维吾尔族木匠是往自己方向拉。在“王蒙书屋”定期举办的“民族团结故事会”上,“排山倒海的细节”成为最受欢迎的讲述内容,各族干部群众在潜移默化中增进“五个认同”。

2015年,茅盾文学奖对王蒙《这边风景》的授奖词称:“在中国当代文学中,很少有作家如此贴心、如此满怀热情、如此饱满生动地展现多民族共同生活的图景……这一切是对生活和梦想的热诚礼赞,有力地表达了把中国各民族人民从根本上团结在一起的力量和信念。”这一评价被醒目地陈列在展厅中。

“王蒙书屋,不亦‘阅’乎”

“王蒙书屋”建于2013年,临近218国道,交通便利。

书屋不仅见证着王蒙先生与巴彦岱各族群众“同室而眠、同桌而餐”的深厚情谊,更是铸牢中华民族共同体意识的生动教材。书屋自开放以来,不仅成为本地农牧民和中小学生汲取知识的“文化粮仓”,也会定期组织“民族团结故事会”等活动,邀请王蒙的老邻居、知情者讲述当年的感人故事。打造红色研学线路,培育小小讲解员,推行“互动式+体验式+实践式”课堂。

截至目前,“王蒙书屋”已接待伊犁州各县市研学学生55批次、4000余人,研学活动有效搭建了各族青少年交往交流交融的平台,将铸牢中华民族共同体意识的种子深植于孩子们心灵深处。

如今,书屋迎来了天南海北的读者,听着王蒙与新疆“同呼吸、共命运”的故事。文学的力量,正在让个体记忆成为凝聚人心的纽带,让铸牢中华民族共同体意识在墨香与阳光交织的书页间悄然生长。