阿克苏地区民促会:“三化融合”模式 释放民族团结“正能量”

编者按:全国民族团结进步表彰大会2024年9月27日在北京举行,352个全国民族团结进步模范集体和368名全国民族团结进步模范个人受到表彰。其中,新疆(含兵团)有22个集体、26名个人获表彰。这些模范集体和个人用实际行动诠释了“中华民族一家亲”的深刻内涵,“丝路同心圆”开设了“民族团结进步模范”专栏,推出模范集体和模范个人系列报道。敬请关注!

作为自治区首个将民族团结延伸至“最后一公里”的机构,阿克苏地区民族团结进步促进会(简称阿克苏地区民促会)将铸牢中华民族共同体意识贯穿工作的方方面面,融入每个会员的一言一行中,有效引领各族群众自觉参与到民族团结进步实践中来,形成了全社会共同维护和促进民族团结的格局。2024年,阿克苏地区民促会荣获全国民族团结进步模范集体荣誉称号。

社会化动员 让社会力量“聚”起来

阿克苏市的王三街,作为阿克苏地区民族团结的“金名片”,见证了无数动人的民族团结故事。2018年7月,街上85家商户自发成立了阿克苏王三街民族团结进步促进会,成为全疆首家民族团结进步促进会。

此后,民促会如星星之火,迅速在阿克苏地区“开枝散叶”。截至目前,阿克苏地区已成立各级民促会10个、联络站109个,吸纳会员6.7万名。形成了全社会共同参与民族团结进步工作的强大合力,在塔河之畔打造出一道各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的靓丽风景线。

阿克苏市兴隆街与王三街商户结为亲戚,共庆佳节。资料图片

几年前,王三街民促会的会员们群策群力,和兴隆街的商户开展了“一对一”结对认亲活动。在大家的共同努力下,两条街的商户们从经济、文化、生活各个方面交流互动,人气日益高涨,商业更加繁荣,民族团结结出了丰硕的果实。

在王三街和兴隆街的示范带动下,结对认亲模式很快推广开来。阿克苏地区民促会搭建“中华民族一家亲”系列融情平台,以“文化融合+爱心联盟”模式,推动“企业+商户、企业+村、商户+商户”结对子,开展“看历史、游家乡、爱祖国”“石榴日”“百家宴”等铸牢中华民族共同体意识的主题活动,引导邻里之间、商户之间、员工之间等“八类社会群体”结对认亲,促成阿克苏地区会员、商户之间结对认亲1.83万对3.48万户,形成了邻里相亲、守望相助、全员互助的“大团结”格局,为铸牢中华民族共同体意识奠定了坚实的社会基础。

实体化运行 让各族群众“活”起来

近年来,阿克苏地区各级民促会及会员代表积极拓展服务功能,采取群众喜闻乐见的形式,通过流动宣讲、主题演讲、文艺会演等方式,广泛开展“石榴花开”系列主题活动8700余场次,覆盖群众130万余人次,营造了浓厚的民族团结社会氛围。

在这一过程中,阿克苏地区涌现出一个又一个民族团结典型:有一生只做一件事,只为做好民族团结进步义务宣传的牙生江·艾力克;有收藏上万件红色藏品、开展百场红色公益流动展览的老党员曹刚琪;有将节目送到群众身边、把歌声唱到群众心里的石榴花开歌舞团等。

阿克苏市民促会开展民族团结创建活动。资料图片

各族群众通过协会组织成为活动主体,真正把民族团结变成了人民群众“自己的事”,让自身在构建中华民族共有精神家园中共享荣光、共创未来。

阿克苏地区民促会立足“一会一品一特色服务队”,建立志愿服务队180余支,大力实施助医、助农、助困、助残、助学、助灾、助军等“八助行动”,累计开展志愿服务2500余次,捐款捐物900余万元。这些志愿服务的“涓涓细流”汇聚为源源不断的“爱心长河”,为阿克苏地区民族团结进步事业发展凝聚起强大力量。

专业化赋能 让协会组织“兴”起来

深秋时节,阿克苏地区拜城县民促会会长吴洪涛在地里查看冬小麦新品种“新冬59号”的长势,思考如何培育和推广更好的种子。

多年来,拜城县民促会始终以带动群众增收致富为己任,通过“公司+基地+农户”生产经营模式,发展种子产业助推乡村振兴,带动6个县、18个乡镇、70多个村、2万制种户增收4亿元,助力群众增收致富。

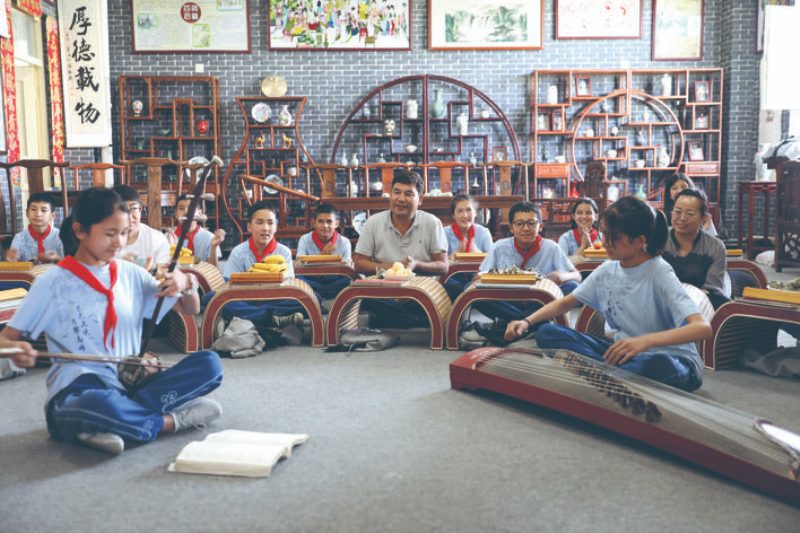

阿克苏地区乌什县依麻木镇国家通用语言小学的学生正在学习中华传统乐器。资料图片

这是阿克苏地区各级民促会携手各族群众共同走向现代化的一个缩影。在紧贴民生推动高质量发展过程中,阿克苏地区各级民促会通过“信息联用、资源联通、跨行联建、人才联引、利益联结”五联法,探索“农户+商户+企业”等模式,形成“农副产品+企业加工+电商销售”“建材供应商+房地产商+物业公司”等产业联营局面,让各族群众在发展中形成“你中有我、我中有你”的利益共同体。截至目前,阿克苏地区民促会促成就业4.5万余人次,带动约10万名群众实现增收致富。

此外,阿克苏地区民促会积极整合社会资源,持续推动石榴籽示范品牌建设,在各级民族团结进步促进会打造“一会一品一特色”,通过开展“民族团结促旅游共发展”活动和打造“网红打卡地标”,助推旅游促进各民族交往交流交融计划,让铸牢中华民族共同体意识深入人心。