柯柯牙绿化工程:同心三十载 “绿”了戈壁 “富”了家乡

编者按:深调研、挖亮点、促交流。为进一步挖掘推广基层统战工作中的好做法好经验,推动交流互鉴,1月15日,“丝路同心圆·基层行”第三站走进阿克苏市、库车市、拜城县、温宿县、柯坪县,深入基层一线,进行深度采访报道。采访成果将以“图文+短视频”形式,在自治区党委统战部“一刊一网一号”宣传平台刊发。敬请关注!

在我国最大的沙漠——塔克拉玛干沙漠边缘,新疆各族群众与沙的较量从未停歇,久久为功拓宽绿色长廊,让生态环境显著改善。

近日,“丝路同心圆·基层行”采访组来到阿克苏地区柯柯牙纪念馆,体会各族群众战胜荒漠、修复生态、绿化家园的艰辛奋斗历程,感受各族群众共同铸就的“自力更生、团结奋斗,艰苦创业、无私奉献”的柯柯牙精神。

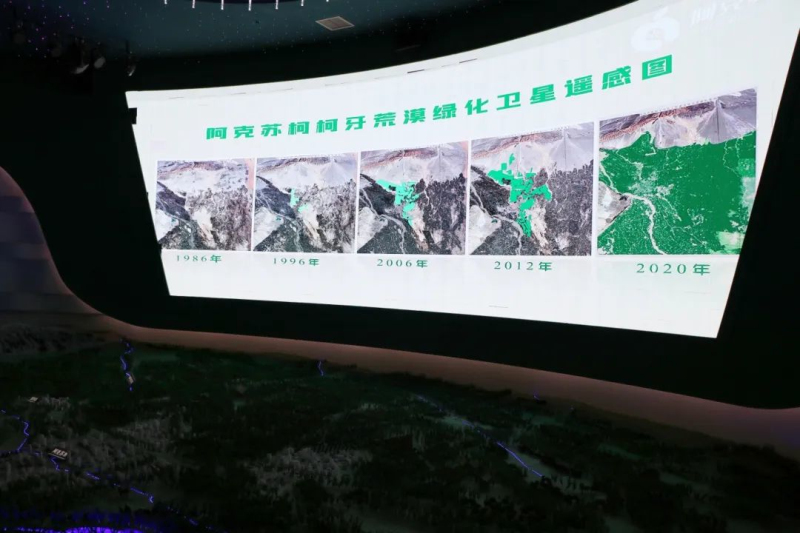

在纪念馆展厅里,从1985年至今的五幅卫星遥感影像图和大型沙盘清晰记录了阿克苏地区荒漠绿化以温宿县柯柯牙为开端,从“没有绿”到“一抹绿”再到“连片绿”的巨大变迁。

阿克苏地区以特色林果业为支撑,沿沙漠建成环塔里木盆地450万亩特色林果基地。资料图片

“阿克苏人民很辛苦,一年要吃两斤土,白天不够晚上补”。这句曾流传于阿克苏地区的俗语,以戏谑的语气道出了这里生态环境的艰苦。

20世纪80年代,阿克苏地区是新疆主要的风沙起源地,一年中有100多天都是沙尘天气,狂风交汇于柯柯牙,夹杂着黄沙,一夜之间就能摧毁几十万亩农作物,是阿克苏市、温宿县城区风沙危害的主源地。严重时沙尘遮天蔽日,相隔两三米都认不清人,白天屋里也要开灯。沙漠以每年5米的速度不断逼近县城,当地各族群众对于风沙的记忆,刻骨铭心。

面对巨大的威胁,前人曾尝试引水治沙、植树造林。据《温宿县志》记载,清朝末年,当地人从吐鲁番聘请工匠开凿坎儿井种植花木,耗资甚巨却几无成效。民国时期,地方官员尝试垦荒造林,动用大量人力物力,结果由于干旱缺水也宣告失败。“年年植树年年荒,年年植树老地方”,一句顺口溜说出了在柯柯牙植树之难。

生存迫在眉睫,面对高悬在阿克苏地区各族群众头上的这把“利刃”,如果不抗击风沙,也许阿克苏就会成为第二座被掩埋在万顷流沙之下的楼兰古城。要改变各族群众的生存环境,首先必须种树阻挡风沙,而且要种的不是几棵树,而是百万亩林带。这样庞大的工程、这样苛刻的绿化条件,远超任何个体的能力。

柯柯牙荒原上,绿色大会战如火如荼地展开。资料图片

为根治风沙危害,1986年,以颉富平书记为班长的阿克苏地委时任领导班子带着功成不必在我、利在千秋万代的责任和情怀,决定在柯柯牙开展大规模植树造林,要用宽广的林带挡住严重危害各族群众生产生活的千年风沙。

柯柯牙荒原上,沉积几千年的黄土在盐碱的作用下坚硬如铁,坎土曼砸下去直冒火花。面对困难,阿克苏地区各族群众选择迎难而上:修渠引水、平整土地、灌水压碱、改良土壤,用铁锹、锤子一点点砸,用十字镐一点点挖,甚至用炸药炸。从1986年9月20日到10月底,一个多月的时间,一条长7千米、面积2000亩的林带平地任务完成了。当年深秋时节,经过充分准备,柯柯牙荒漠绿化大会战擂响战鼓,数万名各族干部群众冒着风沙连续半个月吃住在工地上,搭草棚、住地窝、喝渠水、啃干馕,用十字镐劈开了一块块土地,用坎土曼挖出了一个个树坑……

在数万植树大军的汗水浇灌下,1987年春天,柯柯牙出现了一抹珍贵的绿色,树木成活率达87.3%。

从1986年算起到1996年,阿克苏各族群众用10年的时间“筚路蓝缕,以启山林”完成人工造林3.3万亩;从1996年至2006年完成人工造林6.55万亩……党的十八大以后,阿克苏地区践行习近平生态文明思想,引领柯柯牙绿化工程迈上高质量发展新阶段,在持续巩固先期27万亩造林成果的基础上,新增造林93万亩,累计造林超过120万亩。

三十多年来,阿克苏地区先后组织了上百次绿化造林大会战,390万各族群众秉持自力更生、团结奋斗、艰苦创业、无私奉献的“柯柯牙精神”,为建设美丽家园贡献着自己的力量,为阿克苏地区,特别是温宿县和阿克苏市筑起了一道绿色长城。

1996年,柯柯牙绿化工程被联合国环境资源保护委员会列为“全球500佳境”之一,2001年获“中国人居环境范例奖”。2008年,阿克苏市成为我国西北地区首个国家森林城市。

如今的阿克苏地区,已经实现了“绿进沙退”。资料图片

如今,柯柯牙的一抹绿,已经蔓延成阿克苏地区的连片绿,成为我国“三北”防护林工程重要组成部分。

种活树是第一步,保住来之不易的绿色,让绿色惠及更多各族群众,更是长远的考验。2006年,柯柯牙绿化工程迎来转型期,如何转变思路,让绿化走可持续发展的道路?

“绿水青山就是金山银山”。从2005年下半年开始,阿克苏地委引入社会力量参与绿化建设,以市场化运作为主体,将绿水青山的红利惠及各族群众。以此为开端,阿克苏地区实现了从单纯种植生态林向生态林、经济林并重的转折,形成“以林养林”“三林共建”等有效治沙模式,推动生态更加稳定、效益更加可观,给易地扶贫搬迁的农牧民提供了新的发展机会。

目前,经济林已占整个柯柯牙绿化工程的86%。阿克苏地区以特色林果业为支撑,建成环塔里木盆地450万亩特色林果基地,薄皮核桃、冰糖心苹果等优质特色果品,成为阿克苏地区的一张金色名片,阿克苏市、温宿县等荒漠绿化生态治理工程所在县市,林果收入已占农民人均纯收入的60%。

昔日的风沙之源变成如今坚不可摧的绿色长城,戈壁荒原变成了硕果累累的绿洲果园,成为各族群众增收致富的“绿色银行”。

柯柯牙纪念馆中,一幅从1985年至今的五幅卫星遥感影像图记录了阿克苏地区荒漠绿化,从“没有绿”到“一抹绿”再到“连片绿”的巨大变迁。喇小飞摄

进入新时代,阿克苏生态治理步稳蹄疾,生态治理的内涵更加丰富、方式更加精细。以柯柯牙荒漠绿化工程为引领示范,自2015年起,阿克苏地区又相继规划实施了阿克苏河流域、渭干河流域、空台里克区域“两河一区”3个百万亩生态治理工程,构建了以绿洲防护林体系为中心,以水网、路网、林网为通道的生态屏障。

如今的阿克苏地区,“城在林中、水在城中、房在园中,人在景中”,人居环境大为改善,各族群众的脸上写满幸福与自豪。

“人类要更好地生存和发展,就一定要防沙治沙。这是一个滚石上山的过程,稍有放松就会出现反复。”习近平总书记强调,防沙治沙是一个长期的历史任务,必须持续抓好这项工作。

在柯柯牙纪念馆中,保留了一条来自柯柯牙的沟壑,这条沟壑一直在提醒各族群众,植树造林就是保护各族群众的共有家园,柯柯牙精神则不断激励着各族群众团结奋斗、共同建设美好家园。因此,柯柯牙绿化工程不仅是新疆的一部生态文明建设史,更是一部民族团结奋斗史。